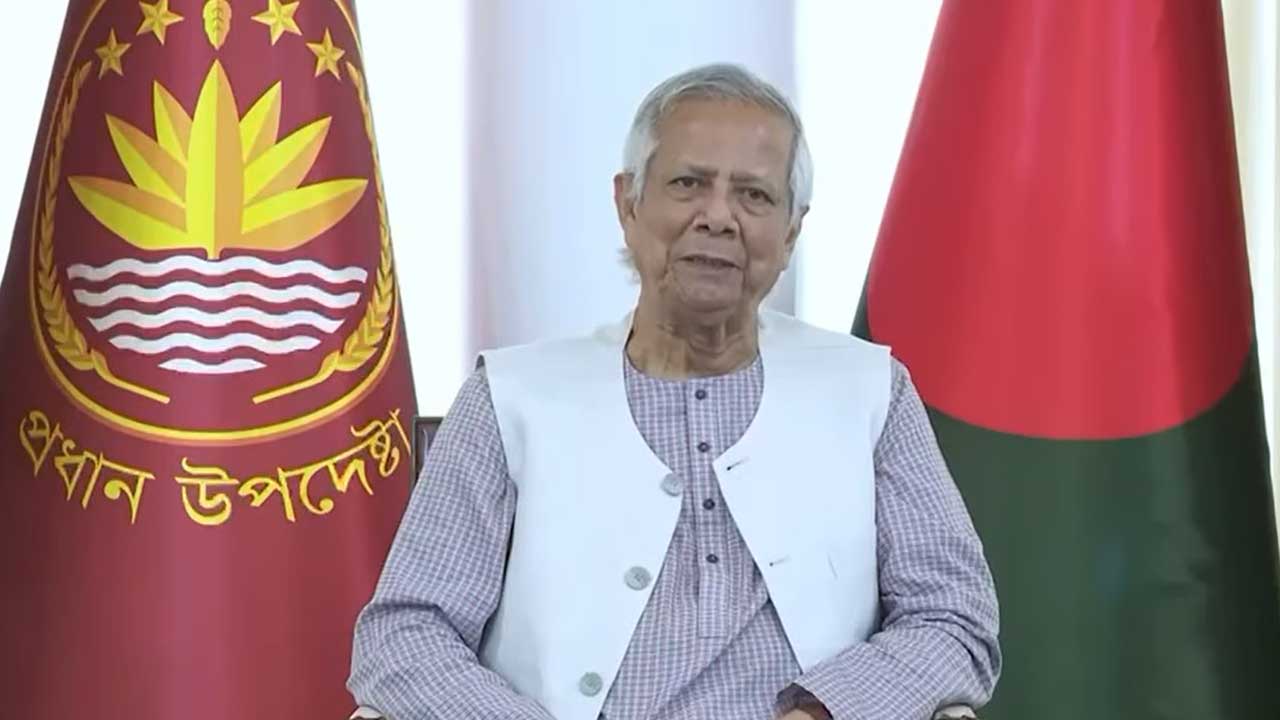

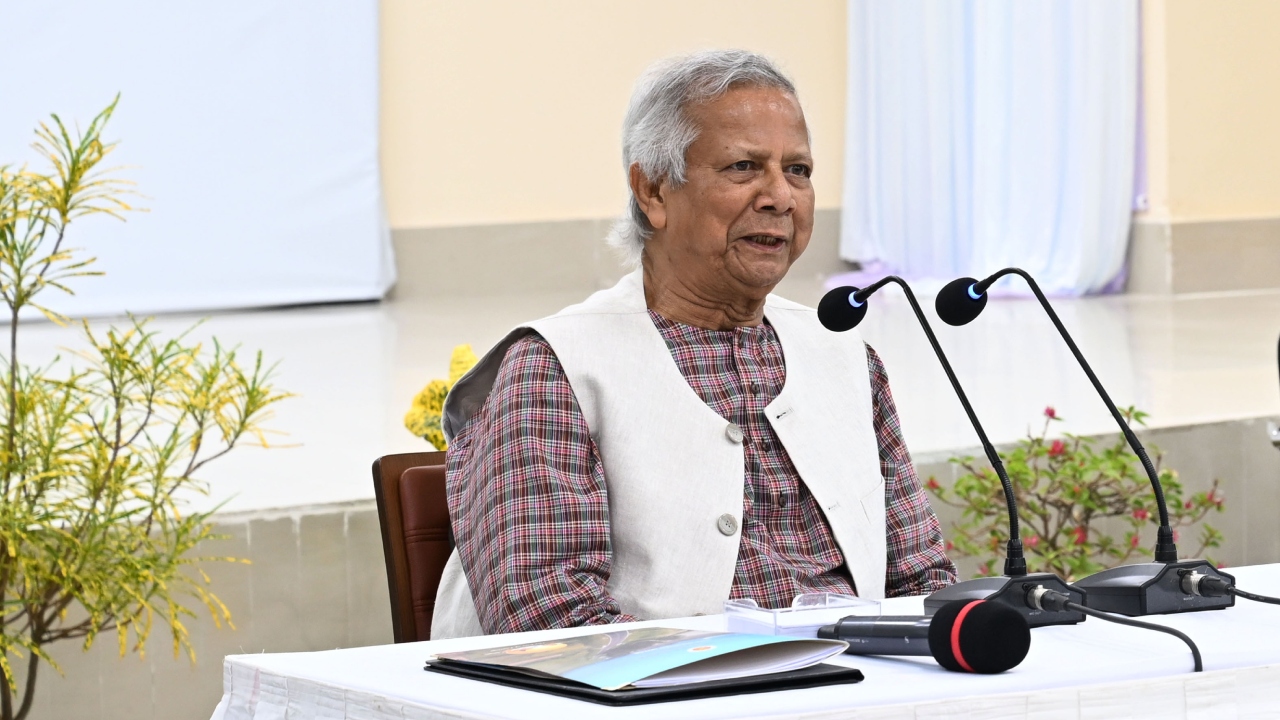

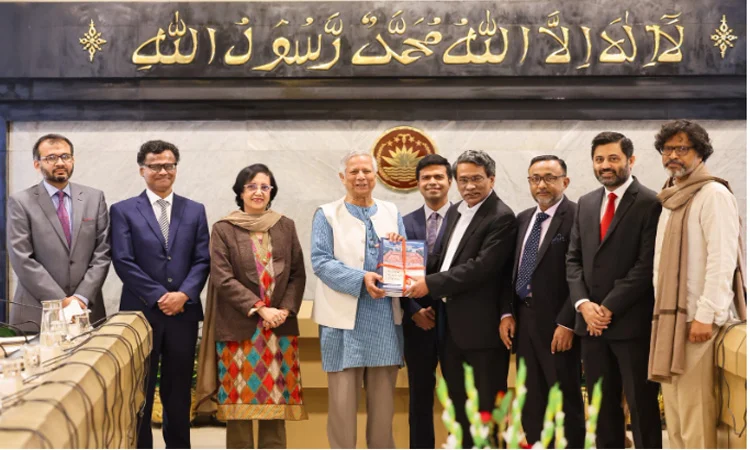

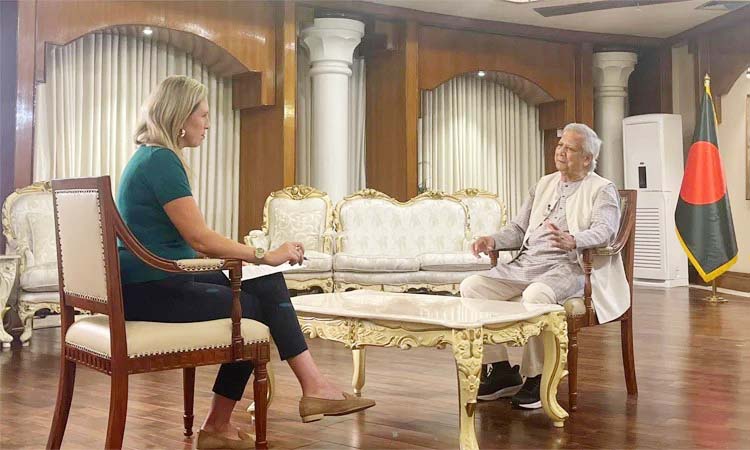

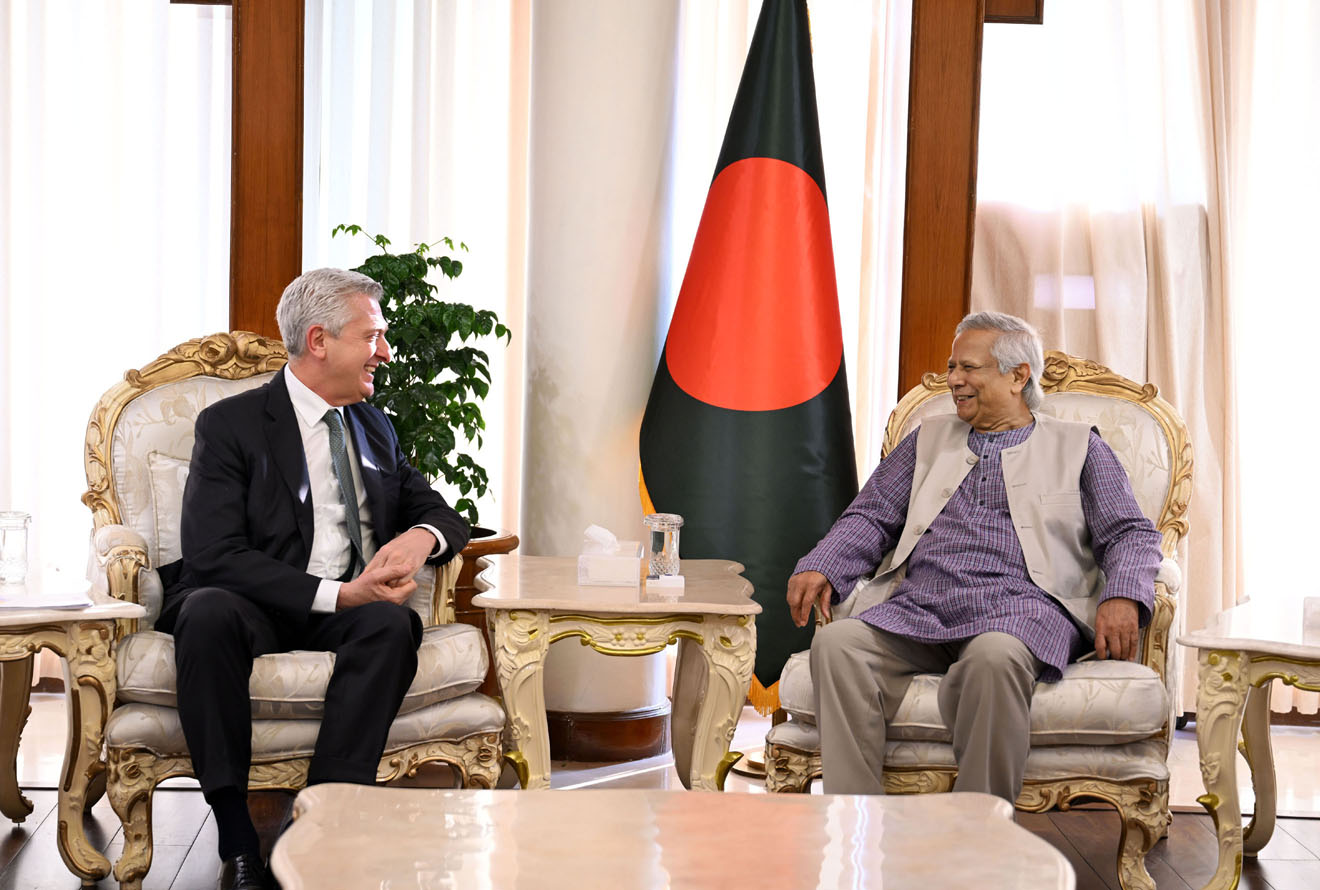

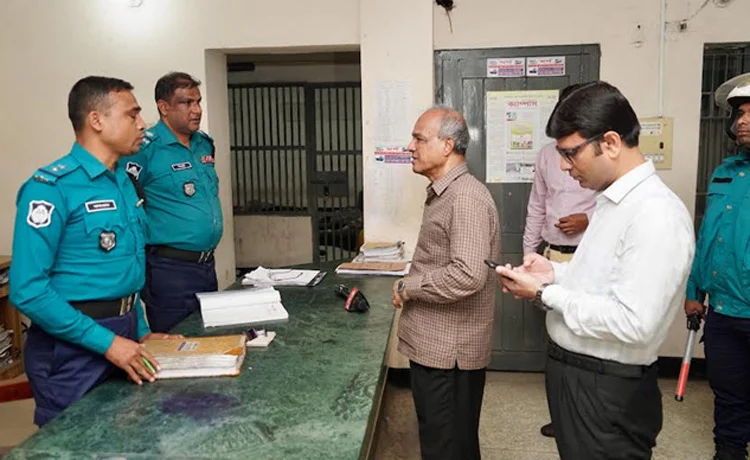

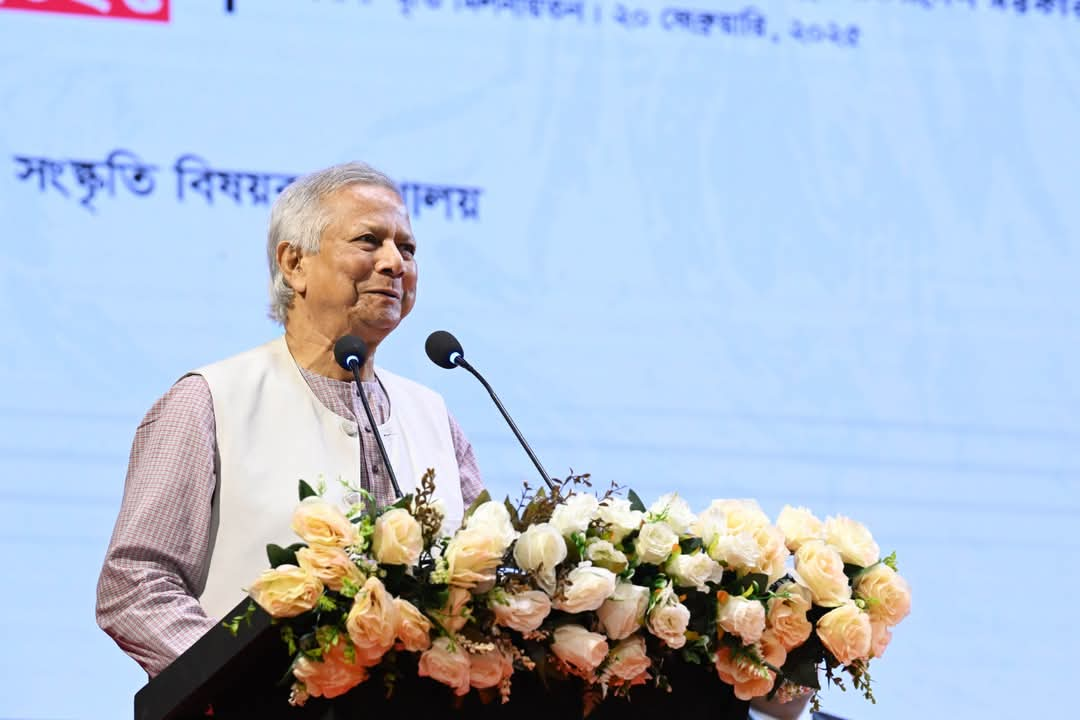

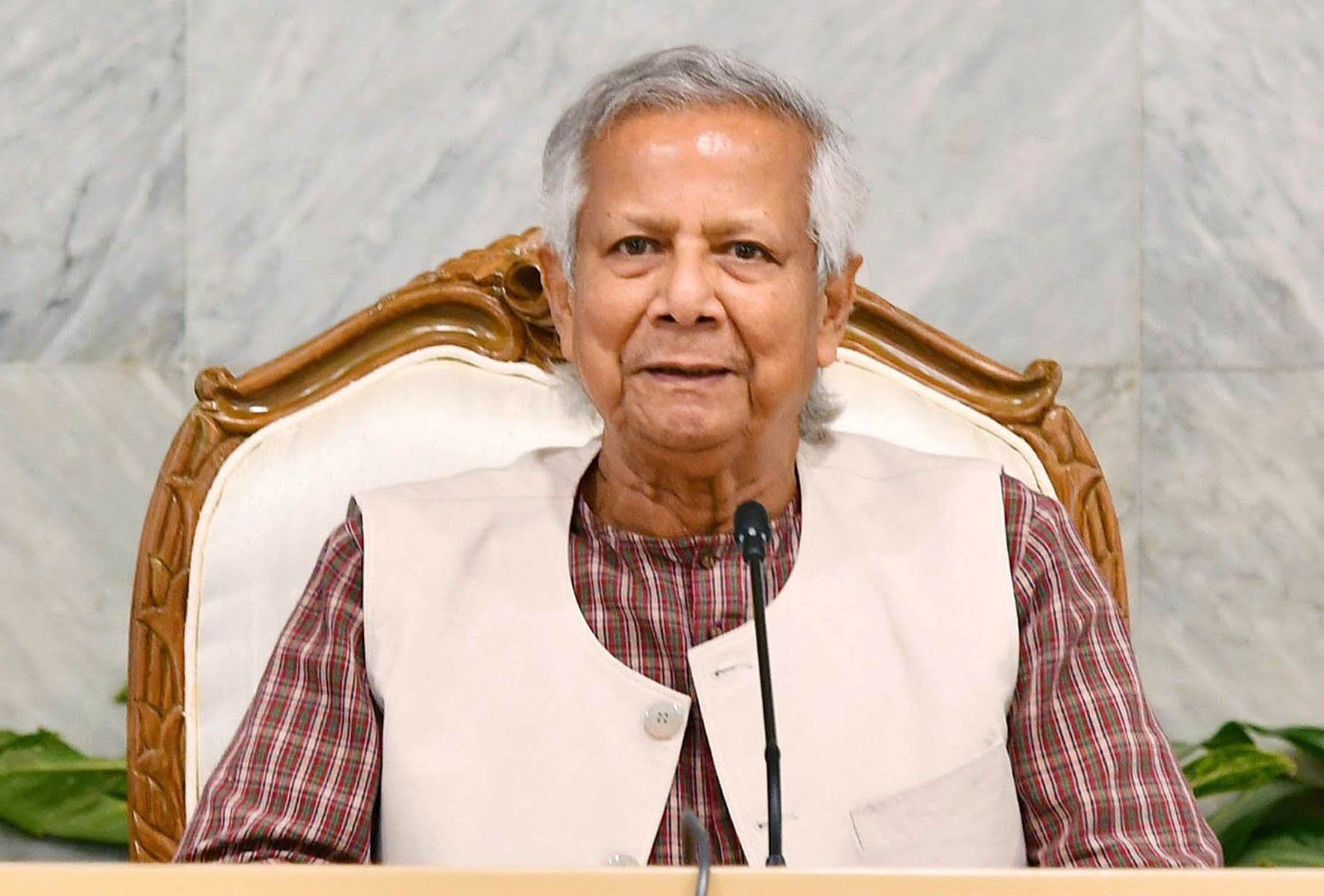

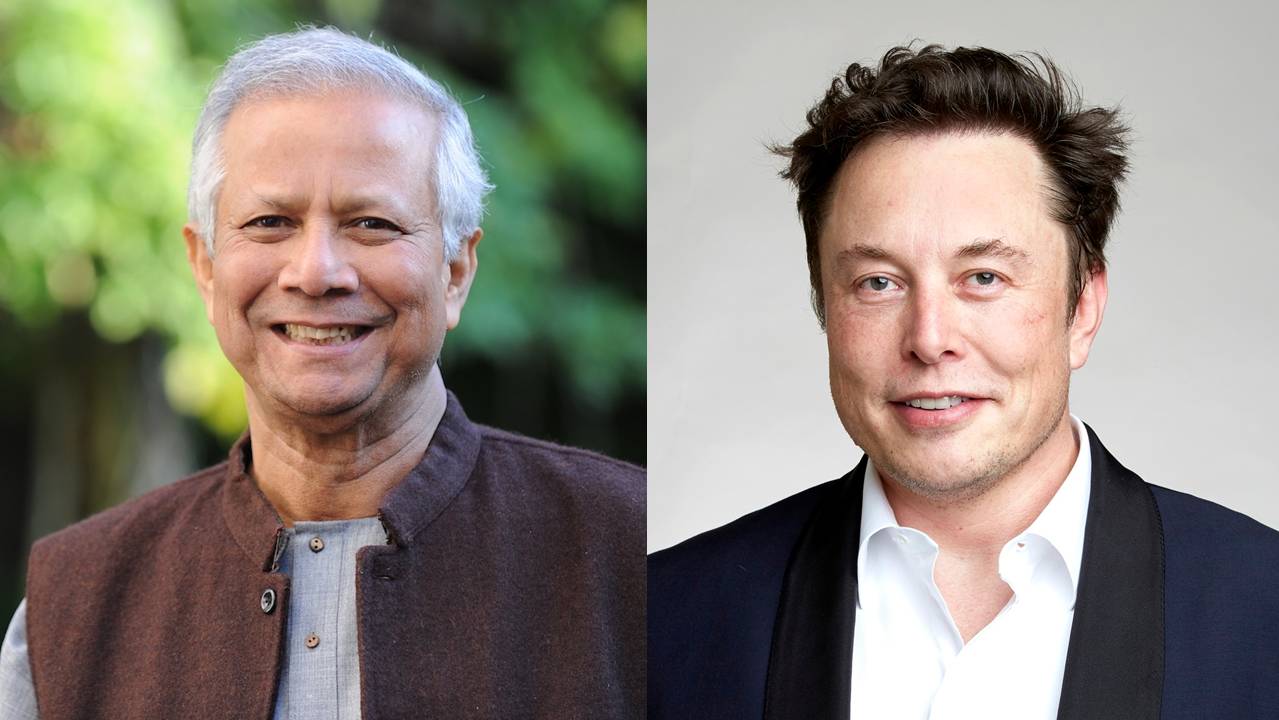

রিউমার স্ক্যানার বাংলাদেশ গত জানুয়ারিতে ২৭১টি, ফেব্রুয়ারিতে ২৬৮টি এবং মার্চে ২৯৮টি ভুল তথ্য শনাক্ত করার কথা জানিয়েছে তাদের ওয়েবসাইটে। রিউমার স্ক্যানার বাংলাদেশ হলো আন্তর্জাতিক ফ্যাক্ট চেকিং নেটওয়ার্ক স্বীকৃত বাংলাদেশের একটি ফ্যাক্ট চেকিং প্রতিষ্ঠান। ২০২০ সালের ১৭ মার্চ থেকে প্রতিষ্ঠানটি গুজব বা ভুয়া খবর সর্ম্পকে সঠিক তথ্যটি জনগণের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। রিউমার স্ক্যানার মার্চ মাসে শনাক্ত হওয়া ভুল তথ্যগুলোর মধ্যে মিথ্যা হিসেবে ১৬৮টি, বিভ্রান্তিকর হিসেবে ৯৭টি এবং বিকৃত হিসেবে ৩১টি ঘটনাকে সাব্যস্ত করেছে । এ ছাড়া তথ্যকেন্দ্রিক ভুল ছিল ১১০টি এবং ছবিকেন্দ্রিক ভুল ছিল ৪৫টি। আমাদের দেশে রাজনৈতিক বিষয়ে সবচেয়ে বেশি ভুল তথ্য ছড়ানো হয়। প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ফেসবুককে ব্যবহার করে সবচেয়ে বেশি মিথ্যা তথ্য, গুজব বা অপতথ্য ছড়ানো হয়। এরপর রয়েছে এক্স, ইউটিউব এবং ইনস্টাগ্রাম। দেশের গণমাধ্যমও পাঁচ শতাংশের বেশি ভুল তথ্য প্রচারে ভূমিকা রেখেছে। মার্চে মাসে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসকে নিয়ে ২২টি ভুল তথ্য প্রচার করা হয়েছে এমনটি জানিয়েছে রিউমার স্ক্যানার।

বর্তমান সময়কে বলা হয় ‘এইজ অব ইনফরমেশন’। তথ্যপ্রযুক্তির এই উৎকর্ষতার যুগে আমাদের জীবনে গণমাধ্যমের প্রভাব আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় বহুগুণে বেড়েছে। বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়ার অনুপম বিস্তারে প্রতিদিনই আমাদের সামনে আসছে বিপুল পরিমাণ তথ্য—যার বেশিরভাগই যাচাইবিহীন, বিভ্রান্তিকর কিংবা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এমন বাস্তবতায় ‘মিডিয়া লিটারেসি’ কেবল একাডেমিক কোনো ধারণা নয়; বরং এটি হয়ে উঠেছে ২১ শতকের নাগরিক জীবনের অপরিহার্য এক দক্ষতা। মিডিয়ার ভাষা ও প্রভাব বোঝা, তথ্যের সত্যতা যাচাই করা এবং গঠনমূলকভাবে তা বিশ্লেষণ করতে পারার সামর্থ্যই একজন সচেতন নাগরিককে গড়ে তোলে। মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে এক ধরনের বিপ্লব চলছে। ইন্টারনেট আবিষ্কারের পর মানুষ সোশ্যাল মিডিয়ার বিষয়টি জানতে পারে। এর মাধ্যমে দ্রুত এবং খুব সহজেই মানুষ তথ্যের আদান প্রদান করতে পারছে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থায় ধারণাতীত বিপ্লব ঘটছে। আর এ সুযোগটাই নিচ্ছে দুর্বৃত্তরা। তারা বিভিন্ন মিডিয়া প্ল্যাটফর্মকে ব্যবহার করে বিভ্রান্তকর তথ্য বা অপতথ্য ছড়াচ্ছে। বর্তমানে মিডিয়া সংক্রান্ত আলোচনায় মিসইনফরমেশন, ডিজইনফরমেশন এবং ম্যালইনফরমেশন শব্দগুলো খুব ব্যবহার হয়। মিসইনফরমেশন হলো ভুল তথ্য। অসাবধানতা ,অজ্ঞতা বা অসতর্কতার কারণে মাঝেমধ্যে যে ভুল তথ্যগুলো মিডিয়ায় চলে আসে এগুলো মিসইনফরমেশন। ভুল ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভুল স্বীকার করা হয় এবং ইচ্ছা করে এমনটি করা হয় না।

অসৎ উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে অসত্য তথ্য যখন মিডিয়ায় প্রকাশ করা হয় তখন সেটা ডিজইনফরমেশন বা অপতথ্য হিসেবে বিবেচিত হয়। আর ম্যালইনফরমেশন হলো তথ্যটি সঠিক কিন্তু পরিকল্পিতভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অর্থাৎ কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে ক্ষতি বা লাভবান করার উদ্দেশ্যে মিডিয়ায় প্রকাশ করা হয়।

তথ্য বা অপতথ্য সাধারণত টেক্সট, ফটো, ভিডিও এবং অডিও এ চারটি মাধ্যমে ছড়ানো হয়। আমরা ডিজইনফরমেশন ওয়ার এর মধ্যে বসবাস করছি। যেখানে মিডিয়াগুলোতে মিসইনফরমেশন, ডিজইনফরমেশন এবং ম্যালইনফরমেশন ভরপুর। অর্থাৎ ইনফরমেশন ডিজঅর্ডার বা তথ্য বিশৃঙ্খলা আমাদের ঘিরে ধরেছে।তথ্য অনিরাপদ হয়ে যাচ্ছে। তথ্য বিশৃঙ্খলার সবচেয়ে বড়ো শিকার হলো তরুণ সমাজ। গণমাধ্যমে কোনো মিসইনফরমেশন, ডিজইনফরমেশন এবং ম্যালইনফরমেশন প্রকাশিত বা প্রচারিত হলে তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্তি বিশেষে নানাভাবেই হতে পারে ।

যেমন কেউ অসত্য বা অপতথ্য বিবেচনা করে বিষয়টি নিয়ে প্রতিবাদলিপি দিতে পারেন,কেউ অগ্রাহ্য বা প্রত্যাখ্যান করতে পারেন,কেউবা প্রতিকার চেয়ে মামলা করতে পারেন আবার কেউবা বিষয়টি নিয়ে নীরব থাকতে পারেন। মূল কথা হলো সবার প্রতিক্রিয়া এক হবে না। বাংলাদেশের অন্যান্য প্ল্যাটফর্মের চেয়ে বেশিরভাগ মানুষ ফেসবুক বা সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে থাকে। এদের বয়স ১৮ থেকে ২৪ বছর। এই বয়সি ফেসবুক ব্যবহারকারীর সংখ্যা দুই কোটিরও বেশি। এসব তরুণ-যুবকদের মধ্যে ভুয়া, মিথ্যা ও অপতথ্য কিংবা বিদ্বেষমূলক বক্তব্য ছড়িয়ে দিয়ে বিভেদ ও সংঘাত তৈরি করা অপেক্ষাকৃত সহজ। ইনফরমেশন ডিজঅর্ডারের বিস্তৃতি তরুণদের মধ্যে বিভেদ ও অবিশ্বাস তৈরি করছে।

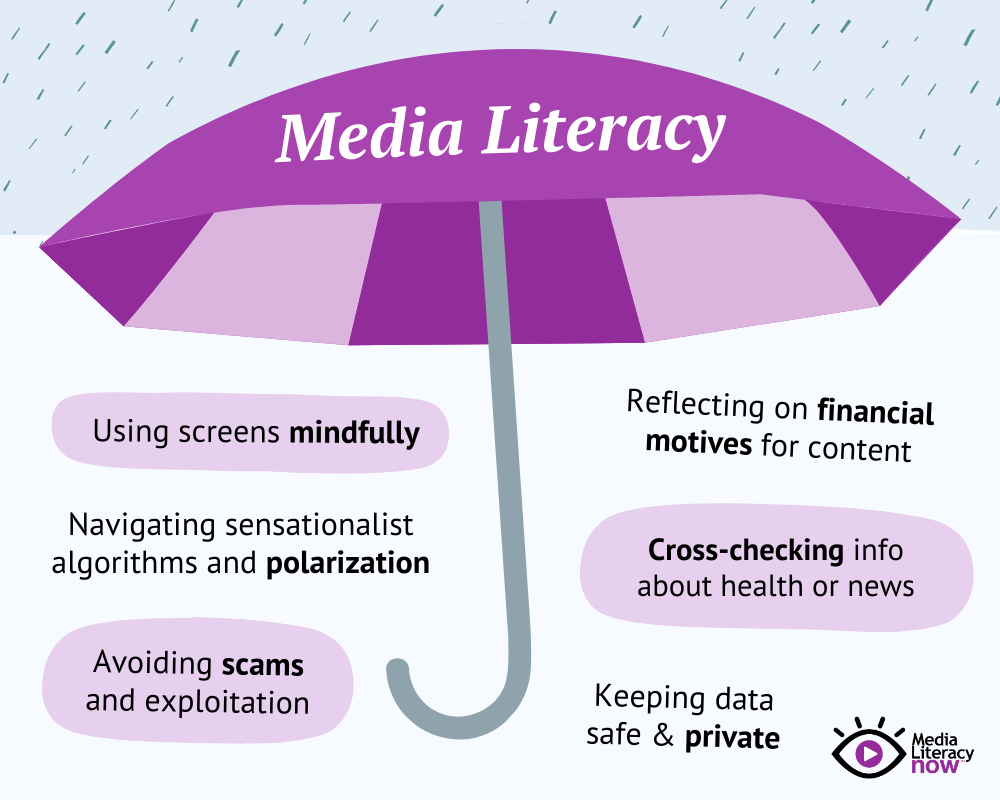

সবারই মত প্রকাশের স্বাধীনতা আছে। তথ্যের প্রবাহ বন্ধ করার সুযোগ নেই। তথ্যভিত্তিক যুক্তি ও মেধা দিয়েই অপতথ্যকে মোকাবিলা করতে হবে। সবাই তাদের মেধা ও যোগ্যতা অনুযায়ী যেকোনো তথ্যকে বিচার বিশ্লেষণ করে থাকে। কোন মিডিয়াতে আধা-আধি বা খণ্ডিত তথ্য প্রকাশের সুযোগ নেই, প্রকাশ করতে হবে পূর্ণ তথ্য। বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির যুগে সোশাল মিডিয়া আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে নির্দিষ্টভাবে অনেক বেশি জনসংখ্যার কাছে সবচেয়ে কার্যকর, দ্রুত ও সাশ্রয়ীভাবে পৌঁছানোর সুযোগ থাকায় এর জনপ্রিয়তা অবিশ্বাস্য গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমরা এখন বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়াতে ডিজইনফরমেশন এবং ডিজইনফরমেশন ও ম্যালইনফরমেশনের মিশেলে নানারকম তথ্য দেখতে পাই। গ্লোবাল ভিলেজের এ যুগে আমাদের তথ্য অনিরাপদ হয়ে যাচ্ছে। স্ক্যামার ও হ্যাকাররা আমাদের এই তথ্যগুলোকে কাজে লাগিয়ে আর্থিক ক্ষতিসহ সামাজিকভাবেও ক্ষতিগ্রস্ত করছে। আমাদের তথ্যকে নিরাপদ রাখার জন্য শক্তিশালী পাসওয়ার্ড এবং অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়্যার ব্যবহার করতে হবে।সন্দেহজনক ই-মেইল ও লিংক থেকে সতর্ক থাকতে হবে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যক্তিগত তথ্য ছড়ানো থেকে বিরত থাকতে হবে।

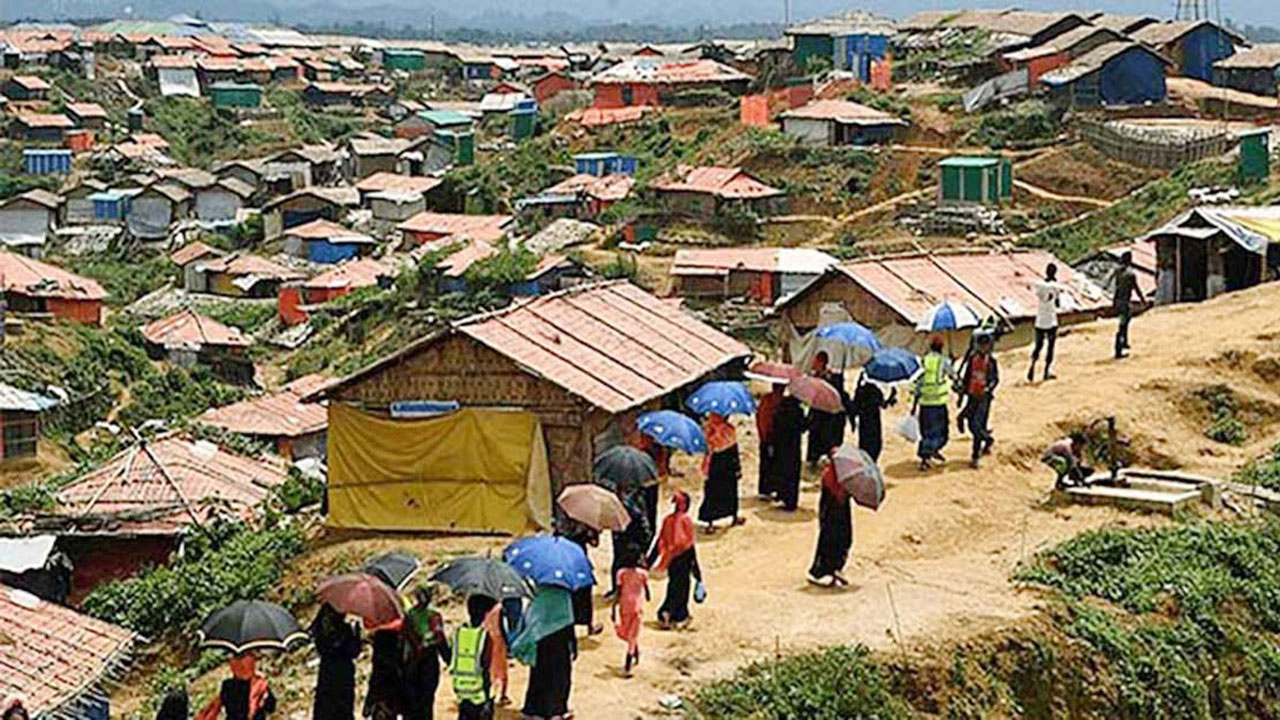

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত এবং সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণহীন একটি প্ল্যাটফরম। যেকেউ যেকোনো সময়ে যা খুশি পোস্ট করতে পারেন। সুতরাং বাধাহীনভাবে অপতথ্য বা গুজব ছড়ানোর সুযোগ সবচেয়ে বেশি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। কিছু অপতথ্য আছে, যেগুলো দেখলে বা শুনলে মনে হয় এগুলো সত্য হলেও হতে পারে। মানে এ অপতথ্যগুলোর অবস্থান বিশ্বাসযোগ্যতার কাছাকাছি । তথ্য উপাত্তগুলো এমনভাবে তৈরি এবং প্রচার করা হয় যা মানুষ সহজেই বিশ্বাস করে। এআই চালু হওয়ার পর এটা আরও বিপজ্জনক পর্যায়ে পৌঁছেছে। এরমধ্যেও কিছু লোক এমনভাবে গুজব ছড়ায় তা বিশ্বাস না করে কোনো উপায় থাকে না। সমীক্ষায় দেখা গেছে, ২০২৪ সালে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গুজব বা অপতথ্য ছড়ানো ৫৮ শতাংশ বেড়ে গেছে। ব্যক্তিগত পর্যায়ে গুজব ছড়ানোর ফলে ব্যক্তির সুনাম ক্ষুণ্নসহ আর্থিক ও পেশাগত ক্ষতি হয়েছে। দীর্ঘমেয়াদি এসব ক্ষতির কারণে মানুষ অসহায় হয়ে পড়ছে। সামাজিক মর্যাদা হারিয়েছেন অনেকেই। গুজব ছড়ানোর ফলে ধর্মীয় সহিংসতা বেড়ে গেছে এবং অন্য ধর্মীয় কিংবা নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীগুলোর ওপর হামলা বাড়ছে।

দীর্ঘদিন থেকে গুজব বা অপতথ্যের অপসংস্কৃতির সর্বনাশা ঢেউয়ে ভাসছি আমরা। গুজবের সত্যতা অল্প সময়ের মধ্যে নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না। মুষ্টিমেয় জনগোষ্ঠীর স্বার্থান্বেষণের ফলে বর্তমানে ডিজিটাল গুজব বিষবাষ্পের মতো ছড়িয়ে পড়ছে ফেসবুক, এক্স, হোয়াটসঅ্যাপ, টুইটার, ইউটিউবের মতো সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর একটি অংশ গুজব বা অপতথ্যের মতো নীতি বহির্ভূত কাজগুলো করছে। অপতথ্য বা গুজব থেকে তাহলে পরিত্রাণের কি কোনো উপায় নেই। সাধারণ মানুষের করণীয় কি? প্রথমত চটকদার যেকোনো তথ্য দেখলেই বিশ্বাস করে প্রতিক্রিয়া দেখানো থেকে বিরত থাকতে হবে। তথ্যটি অন্যান্য মাধ্যমে এসেছে কিনা,তথ্যটির সোর্স কি ,সোর্স এর বিশ্বাসযোগ্যতা নিরূপণ করতে হবে। অপতথ্য বা গুজব সাধারণত অপরিচিত ওয়েবসাইড থেকে প্রথমে ছড়ানো হয়। তারপর সেখান থেকে অন্যান্য মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। লোভনীয় কোনো অফার দেখলে সাথে সাথে গ্রহণ করা যাবে না। এগুলো একটা ফাঁদ,এর মাধ্যমে ক্ষতি হওয়ার সমূহ সম্ভবনা থাকে। এআই এর সহায়তা নিয়ে এখন ভয়েজ চেঞ্জ করে এবং ছবি তৈরি করে গুজব ছড়ানো খুবই সহজ। তাই এগুলোর উৎস ভালোভাবে পরীক্ষা করে তবেই সিদ্ধান্তে আসতে হবে।সব সময় সতর্ক থাকতে হবে।সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।মানুষ সচেতন হলে গুজব বা অপতথ্যকে চিহ্নিত করতে পারবে। তখন সমাজে গুজব বা অপতথ্যের কার্যকারিতা কমে আসবে।

জনগণের মধ্যে মিডিয়া লিটারেসির অভাবে ভুয়া তথ্য, অপতথ্য ও গুজবের প্রবাহ দিন দিন বেড়েছে। কারণ, সত্য তথ্য দিয়ে কাজ না হওয়ায় অপতথ্যের আশ্রয় নেওয়া হচ্ছে। এক তথ্য ধারণ করার আগেই আরেক তথ্য এসে হাজির হচ্ছে। কেবল সত্যের নয়, মিথ্যারও রয়েছে অজস্র ভোক্তা। এসব ভোক্তাদের মিডিয়া লিটারেসির ঘাটতি রয়েছে।এরা সত্য তথ্য ও মিথ্যা তথ্যের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না।তাই তারা নিজেরই অজান্তে নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এমনকি সমাজ ও দেশেরও ক্ষতি করে ফেলে। জনগণকে মিডিয়া লিটারেট করার মাধ্যমে অপতথ্যকে মোকাবিলা করতে হবে।

মিডিয়া আমাদের জ্ঞানের পরিধি যেমন বিস্তৃত করে, তেমনি ভুল তথ্যের ফাঁদেও ফেলতে পারে। তাই কেবল প্রযুক্তি ব্যবহার জানলেই চলবে না; জানতে হবে কোনো তথ্য গ্রহণ করব, কোনটা বর্জন করব, আর কীভাবে যাচাই করব। একটি সুস্থ, সহনশীল ও গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনে মিডিয়া সচেতন নাগরিকের ভূমিকাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

ইমদাদ ইসলাম

পিআইডি ফিচার